本文

農業 高坂友三さん

農業といっても普通の企業と同じ“経営”なんです

大学を卒業後、足かけ12年にわたって農業支援を行うNGO団体に所属し、海外からの農業研修生に対して支援活動を行っていた高坂友三さん。研修センターのある四国から地元阿智に帰って8年になった。

「環境に左右されやすい単一作物の大量生産ではなく、多くの品目を少量ずつ生産する少量多品目のスタイルで生産しています。両親は他の仕事をしながらの兼業農家でしたので、家業を継ぐというかたちで地元に戻ったわけではないんです」

現在はパートとして手伝ってくれるスタッフの他に、就農を目指す人たちも幅広く受け入れ、指導やアドバイスを行っている。

「事業計画をたて、パートさんの配置や業務分担を決める。農業といっても普通の企業と同じ“経営”なんです。しんどいとか汚い…といったネガティブなイメージではなく、魅力ある産業として理解してもらいたいし、消費者に届けていきたいと思っています。だからこそ経営として成り立つかどうかを実践していくしかないですから…」

2015年9月に発行された自治会だより『ごか』に掲載された長男・悠太郎くんの作文には「しょう来の夢」と題してこんな想いが綴られていた。

ぼくのしょう来の夢は、農家になることです。ぼくのお父さんは農業をしています。ぼくも夏休みに、朝と夕方、きゅうりのしゅうかくを手伝いました。ねむかったり、つかれたりして大変だったけど、お父さんたちの手伝いができてうれしかったです。ぼくは、この阿智村で、お父さんやお母さんに、農業のことをいろいろと教わりたいです。そのためには、まず失敗してもくじけない強い心になることが大切だと思います。(一部抜粋)

「会社勤めだと自分の父親がどんな仕事をしているかなかなかわからないけれど、農業は基本的に家と畑が仕事場ですから、普段から働いている姿を見ているわけです。作文にあるように夏休みには子どもたちに収穫などを手伝ってもらい、時給でこづかいを渡しました。でも、自分の家の仕事だから継がなきゃならない…というように義務的にとらえてほしくないしそう伝えていません。いい仕事をして、子どもが一緒にやりたいと言ってくれるような農業を確立していきたいですよね」

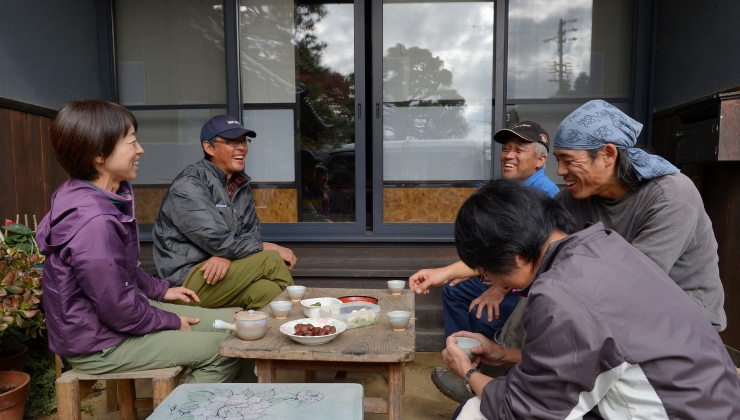

午前10時過ぎ、あちこちの畑から作業していた皆が休憩に戻ってくる。

高坂家の軒先で、ホッと和むひととき。

「農業はマンパワーです。専業だけでなく兼業であれ法人であれ、関わり方はどんなパターンでもいいから、田んぼや畑など現場に入る人を増やすことが肝心だと思っています。阿智の中でも、加工用の原料野菜等、需要はあっても生産する人がいないという現状があるのも事実です。うちでもできればいいのですが、自分のスタイルである有機農業の制約もあり、ジレンマを感じることもあります」

いろいろな農業に関わる人でもっともっと夢のある話をしたい、と語る友三さん。魅力ある産業としての農業への挑戦は、今日もつづく。

高坂家は3世代8人家族。

大学時代の同窓生である妻のつかささんは、4人の子どもたちのお母さんであるとともに“農業経営”を支える友三さんの最強のパートナーでもある。

年間約60種を生産している。